ひとりの食卓を手間なく満たしながら、心と体の調子を整える主食は強い味方です。本記事では、丸美屋の舞茸山菜釜めしの素をベースに、味の特徴、作り方のコツ、相性の良い食材やアレンジ、保存とコスパの考え方まで多角的に検討していきます。お米に混ぜて炊くだけという簡単さが、忙しい日や体力が落ちた日の食事のハードルを下げてくれます。

炊くだけで贅沢な和の一椀をとりいれてみませんか?

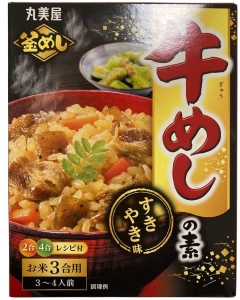

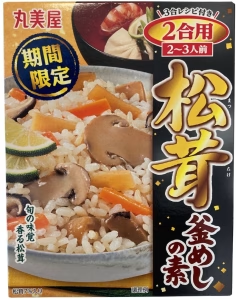

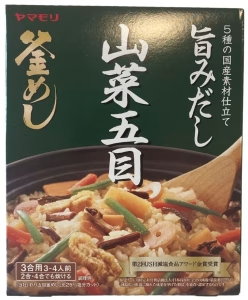

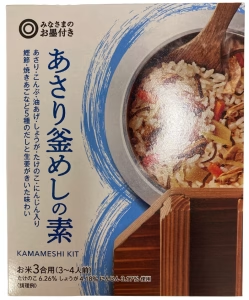

製品の基本情報と風味の設計

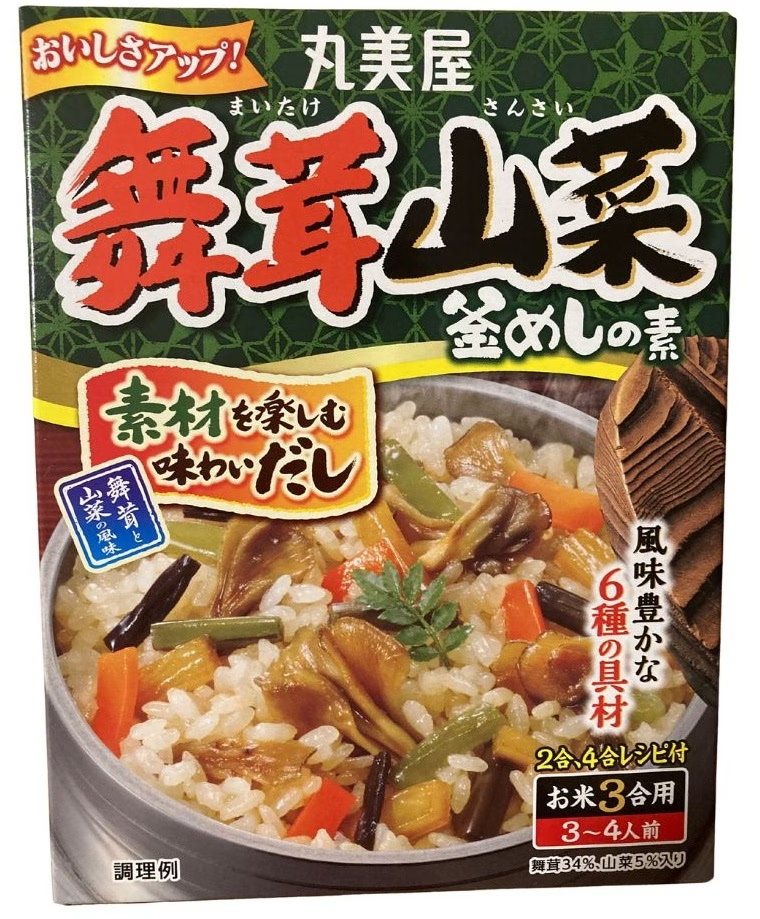

舞茸山菜釜めしの素は、舞茸と山菜を中心に、人参や筍、山くらげなど多彩な具材が入った炊き込みごはん用調味料です。昆布だしの優しいうまみと、甘辛い醤油ベースの味付けがごはん粒になじみ、冷めてもおいしくいただけるのが特長です。舞茸は大きめにカットされ香りと歯ごたえをしっかりと楽しめ、わらびやぜんまいといった山菜は季節感を運んでくれます。さらに筍や人参は彩りを添え、見た目にも華やかな仕上がりになります。ごはんに混ぜて炊くだけの手軽さは初心者にも扱いやすく、時短調理として日常に取り入れやすいのも魅力です。冷めても美味しいためお弁当や作り置きにも活用でき、忙しい生活の中で頼れる存在となります。価格はパッケージに税込み281円前後の希望小売価格が記載されていますが、実際の販売価格は店舗や地域、時期のキャンペーンによって変動するため、日常使いには底値を意識して購入するのがおすすめです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商品名 | 丸美屋 舞茸山菜釜めしの素 |

| 主要具材 | 舞茸、山菜(わらび・ぜんまい)、人参、筍、山くらげ ほか |

| だしと味付け | 昆布だしを軸にした甘辛い醤油ベース |

| 内容量 | 185g入り。具材は食感を楽しめる大きめカット |

| 価格 | 希望小売価格 税込み300円前後(実売は店舗や時期により変動) |

香りと食感を活かす考え方

舞茸の香りと山菜の清々しいニュアンスを最大限に引き出すには、炊飯前のひと工夫と蒸らしの活用が鍵になります。特に舞茸は香り成分が熱で飛びやすいため、加熱の加減や蒸らし時間を調整することで、立ち上がる香りをしっかり閉じ込められます。火加減は炊飯器であれば標準モードが無難で、土鍋なら中火から弱火に落としてじっくり炊くと良いでしょう。水加減を規定量に保つことで、山菜の歯ざわりを残しつつごはん粒の立ちも維持できます。炊き上がり後はすぐに混ぜすぎず、数分蒸らすことで舞茸の香りが広がり、全体がふっくらとした食感に仕上がります。さらに好みに応じて追いだしを加えれば上品なまとまりとなり、逆に香りを強調したいときは軽くほぐすだけで十分です。こうした小さな積み重ねが、最終的に満足度を大きく引き上げてくれるのです。

- 舞茸は香りが飛びやすいため、炊き上がり後に軽くほぐすと香りが広がります。

- 昆布だしの穏やかなうまみがベースなので、追い醤油よりも追いだしで整えると上品にまとまります。

- 山菜の歯ざわりを活かすには、水を加えすぎず規定量を守るのが近道です。

基本の作り方と失敗しないコツ

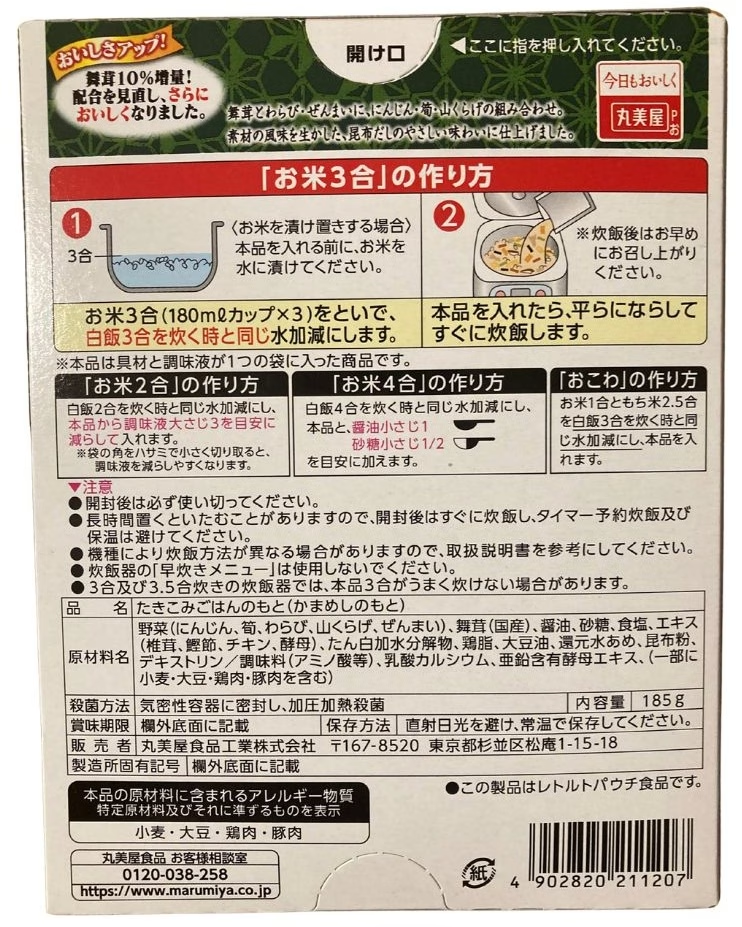

お米に混ぜて炊くだけという簡単調理でも、いくつかのポイントを押さえると粒立ちと香りが段違いになります。炊飯器はもちろん、土鍋や小鍋でも応用できるため、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。さらに、味の感じ方には個人差があるため、調味の濃さや甘さ、塩分の調整を意識することで自分好みに仕上げやすくなります。例えば、白米を少し追加して全体をなじませたり、七味や黒胡椒などの香辛料を加えて味にキレを出す方法も効果的です。こうした工夫を事前に知っておくと、炊き上がりの失敗を減らし、安定して美味しく楽しむことができます。

手順はとてもシンプルですが、各段階で注意点を押さえると仕上がりが大きく変わります。お米の研ぎ方や水加減、混ぜ方の加減など、細部に気を配ることで粒立ちや香りが引き立ち、より満足度の高い釜めしに仕上がります。初心者でも安心して取り組めるよう、順を追って説明します。

- お米を通常通りに研ぎ、規定の水加減に調整します。

- 釜めしの素を全量入れて、軽くひと混ぜします。混ぜすぎないのがコツです。

- 炊飯器の通常モードで炊きます。早炊きより標準モードが無難です。

- 炊き上がり後はすぐに蓋を開けず、10分程度蒸らします。

- 底から切るようにほぐし、具材を潰さないように全体を混ぜます。

うまく炊き上げるためには、少しの工夫で大きな違いが生まれます。水加減や蒸らし時間の調整、混ぜ方の丁寧さなどが仕上がりを左右します。特に炊き上がり後の扱いは香りや食感を大きく左右するため、焦らずゆっくりと行うことが大切です。忙しい日でもこの基本を守れば、安定して満足度の高い炊き上がりが得られます。

- 水の入れすぎを避けるため、素の液量を見越してお米の水加減はいつも通りで問題ありません。

- 冷めても美味しいのでおにぎりにしても満足できます。

味の感じ方には個人差があるため、濃さや甘さ、塩分量を調整する工夫を知っておくと安心です。事前に仕上がりをイメージしておくと、自分や家族の好みに寄せた一椀に近づけます。シンプルな調整でも食感や香りが引き立ち、最後まで飽きずに楽しめるようになります。

- 濃いと感じる場合 炊き上がりに白米を追加して切り混ぜる もしくはだしで薄めた液を少量回しかけて馴染ませます。

- 甘さが気になる場合 黒胡椒や七味をひとつまみ加えてキレを出し、油揚げや香味野菜を合わせて味の重心を調整します。

- 塩分を抑えたい場合 卵とじや豆腐を合わせて塩味を拡散し、全体のまとまりをやさしく整えます。

ひとり使いを賢く心地よく

ひとり暮らしや少人数の食卓では、無駄なくおいしく食べ切る工夫が大切です。この章では小分けや再加熱の工夫を通して、自炊を継続しやすくするポイントを紹介します。保存や温め直しの方法を知っておけば調理時間の効率化にもつながり、忙しい日でも満足度の高い一椀を楽しめます。例えば、平日は冷凍したおにぎりをレンジで温めて手早く夕食を整え、休日にはじっくり温め直して香りを堪能するなど、生活リズムに合わせて柔軟に活用できるのが魅力です。

保存と温め直しを工夫することで、食材を無駄なく最後まで美味しく活用できます。特に冷凍や再加熱の工程で一手間かけると、炊きたての香りやふっくら感を維持しやすくなり、忙しい日でも満足度の高い食事につながります。

- 冷めたら一食分ずつ薄く平らにしてラップで包み、粗熱を取ってから冷凍します。解凍ムラが減って食感が保てます。

- 電子レンジ再加熱時はラップをふんわりかけ、上に水滴または小さな氷を一粒置くとふっくら仕上がります。

- 俵型や三角のおにぎりにしてから冷凍すると、外出や在宅ワークの小腹満たしに使いやすいです。

- 冷蔵で置く場合は翌日中に食べ切ります。香りを活かすため、温め直し後に軽くほぐすと風味が立ちます。

ひとりの暮らしにおいては、料理や食材管理にかかる手間を少しでも減らし、安心して食卓を整えられることが大切です。この釜めしの素は、一袋で主食が完結するため副菜選びの自由度が増し、迷いやストレスが軽減します。さらに、余計な買い物を避けられることで食費の管理にも直結し、精神的な安心感につながります。時間的な面でも、炊飯器に任せるだけで並行して他の作業ができるため、効率的に一日を過ごせる点が大きな利点です。こうした積み重ねが、自炊を続けるモチベーションにもなり、心身の安定や生活リズムを整える助けとなります。

- 一袋で主食が決まり、副菜の選択が楽になるため、買い過ぎや迷いが減ります。

- 炊飯器まかせで他の家事や入浴と並行でき、可処分時間が増えます。

- 冷めても美味しい性質上、お弁当や作り置きに展開しやすく、食事リズムが整います。

- 小分け冷凍で食材ロスと出費を抑えられ、家計面でも安心感が生まれます。

普段の食事から特別なひとときまで幅広く対応できるのがこの商品の強みです。仕事で疲れて帰った夜も炊飯器に任せるだけで手軽に主食が整い、休日には自分へのご褒美としてゆったり楽しむこともできます。さらに、友人との集まりや季節の変わり目で体調が気になるときにも、やさしい味わいが安心感を与えてくれます。日常からイベント的な場面まで、柔軟に使える一品です。

- 平日夜の省エネ自炊にぴったりです。

- 週末のひとりご褒美ランチとして満足度が高いです。

- 友人とのカジュアル宅飲みの締めにも心地よく合います。

ちょい足し×アレンジ×ペアリング

相性の良い食材のちょい足しと、簡単なアレンジ、さらに副菜や汁物のペアリングをひとまとまりに紹介します。作り分けを増やさずに栄養と満足度を底上げできる実用アイデアを、冷蔵庫の定番食材を中心に整理しました。普段の食卓に手軽に取り入れやすく、飽きずに続けられる工夫が詰まっています。例えばたんぱく質を補うちょい足しや、和洋を切り替えるアレンジ、副菜や汁物とのバランスで、一椀がさらに豊かになります。

ちょい足しはシンプルながらも満足度を高める実用的な工夫です。冷蔵庫に常備しやすい食材を組み合わせるだけで、香りや食感に変化を持たせることができ、栄養面の補強にもつながります。たんぱく質や野菜を加えると食事のバランスが整い、香味や食感の工夫で飽きずに楽しめる一椀に仕上がります。

- 鶏ささみのほぐし身

- 油揚げの短冊焼き 木綿豆腐のそぼろ炒め ツナ缶の油を切って加える など。

- 野菜ときのこ

- いんげんの塩茹で小口 しめじのほぐし 菜の花や小松菜の塩炒め 生姜の千切りや三つ葉。

- 白ごま/すりごま/柚子皮/七味/刻み海苔/あられ

- 風味と噛みごたえを補完します。

アレンジを加えることで、同じ釜めしでも印象が大きく変わり、日々の食卓に変化と楽しさをもたらします。手軽な具材や調味料を組み合わせるだけで、和風から洋風、さらには軽食や夜食まで幅広く対応できるのが魅力です。忙しい日でも簡単に実践できるため、料理の幅を広げたいおひとりさまに特におすすめです。

- 焼きおにぎりアレンジ

- 三角に握って両面を焼き、仕上げに醤油を薄く塗って香ばしさを足します。

- きのこ茶漬け

- 熱い煎茶やだしを注ぎ、山葵や刻み海苔で後口をさっぱり整えます。

- 卵とじ雑炊

- 残りごはんに水を加えて温め、溶き卵を回し入れて柔らかく仕上げます。

- 炙りチーズのせドリア風

- 耐熱皿に盛り、ピザ用チーズをのせてトースターで焼き色をつけます。

- 鶏つくね混ぜごはん

- 市販のつくねを小さく割いて混ぜ、たんぱく質を補います。

- 山椒香る大人味

- 粉山椒や実山椒の佃煮を少量加え、香りの輪郭を立てます。

- さっぱり薬味の冷やし茶漬け

- 冷茶を注ぎ、大葉や茗荷で清涼感を添えます。

- おこげ風石焼スタイル

- 小鍋を熱して薄く油を引き、軽く焦がして香ばしさをプラスします。

- きのこ増し増しバター風味

- しめじやえのきをバターで炒め、仕上げにさっと混ぜます。

- 海老と青ねぎの彩り混ぜ

- 小えびの素焼きと小口ねぎで彩りとミネラルを補います。

ペアリングは全体の味わいを調和させ、栄養バランスを整える大切な工夫です。主食にしっかりと味がついているため、合わせる副菜や汁物はあっさりとしたものを選ぶと食べやすく、飽きずに最後まで楽しめます。飲み物の組み合わせも含めて考えることで、一食の満足感がさらに高まります。

- 汁物

- 豆腐とわかめのすまし汁/かきたま汁に柚子皮/きのこたっぷり赤だしなど

- 塩分控えめで出汁感のある椀を合わせます。

- 副菜

- ほうれん草のおひたし/大根の浅漬けと人参なます/ひじきと大豆の甘辛煮など

- 油分を抑えた一皿が安定します。

- 飲み物

- 焙じ茶や麦茶/ノンアルの炭酸水レモン添え

- 後口を軽く整えるドリンクがおすすめです。

口コミサマリ リアルな声で見えてくる魅力と注意点

口コミ全体として、香りや具材の豊かさ、手軽さを高く評価する声が多く、日常使いやお弁当への活用にも支持が集まっています。一方で、味の濃さや甘さの感じ方、具材のばらつきや価格の変動など課題も挙がっており、好みや購入環境によって印象が分かれることがわかります。

口コミのサマリ

ポジティブなコメント

舞茸が大きめで香りがよく、噛むほどにうまみが広がって満足度が高い。

昆布だしと醤油の甘辛バランスが良く、冷めてもおいしいためお弁当にも向く。

山菜の歯ざわりが心地よく季節感が出るので、家族にも好評だった。

炊飯器に入れて炊くだけの手軽さが忙しい日に助かり、常備しておきたい。

油揚げやツナ、きのこの追加、焼きおにぎりや茶漬けなどのアレンジにも適しており、飽きずに楽しめる。

塩味が尖らずやさしいため、年配や胃にやさしい食事を求める人にも食べやすい。

ネガティブなコメント

甘みや醤油のコクがやや強いと感じる人もおり、白米を少量追加して調整している。

袋ごとに舞茸や山菜の比率にばらつきがあり、具が少なく感じることがある。

味が薄めに感じる。

実売価格が上がっている。

コスパと購入ガイド 上手な買い方のコツ

希望小売価格の目安はありますが、実売は地域や店舗、キャンペーンによって大きく上下します。特にスーパーの特売やオンライン通販のまとめ買いキャンペーンなどを上手に利用すると、コストを抑えながら効率的に確保することができます。無理のない範囲で賢く確保しておくことで、普段の食卓だけでなく急な来客や忙しい日の備えにも役立ちます。また、パウチの常温保存特性を活かしたローリングストック術を組み合わせれば、日常と災害時の備蓄の両方に対応でき、常に新鮮な状態で食卓に並べることができます。さらに、季節の変わり目に棚卸しを行うことで在庫の偏りや賞味期限切れを防ぎ、無駄を減らすことが可能です。コストと保存を意識的に組み合わせることで、家計にも暮らしにも安心感を与えてくれる存在になります。

まとめ

舞茸山菜釜めしの素は、香りと食感、簡単さと栄養の取り回しの良さが同居する頼れる常備品です。おひとりさまの食卓にとって、決め手になるのはハードルの低さと満足感の両立です。基本の炊き方と水加減、香りを活かすひと手間を押さえれば、日々のコンディションに寄り添う一椀がいつでも用意できます。保存とストックの工夫、好みに合わせた微調整、シーン別の使い分けまで含めて自分の基準を作ると、食費と時間の最適化が自然に進みます。今日の気分に合わせて、香り豊かな一杯で心身をやさしく整えていきます。

| セクション | まとめ |

|---|---|

| 🍚 製品の基本情報 | 舞茸と山菜が主役の185g具だくさん。昆布だしと甘辛醤油がごはんに馴染み、冷めても美味です。 |

| 🌬️ 香りと食感を活かす | 蒸らしで香りを引き出し、水加減は規定量で食感を維持。追いだしで上品に整います。 |

| 🔪 作り方のコツ | 混ぜすぎず標準モードで炊き、蒸らし後に底返し。味が濃い甘い塩分控えめなどの微調整も記載し、好みに寄せやすいです。 |

| 🧺👤 おひとりさまの利点 | 一食分冷凍と加湿リベイクでおいしさ維持。お弁当や作り置きに展開しやすく、意思決定コストと食材ロスを抑え、家事並行で時間も生まれます。 |

| 🍽️ ちょい足し×アレンジ×ペアリング | 冷蔵庫の定番で手早く栄養補完。焼きおにぎりや茶漬けなど時短アレンジと、出汁系の汁物や軽い副菜を合わせて満足度と後口の良さを両立します。 |

| 🗃️ 保存とストック | 先入れ先出しでローリング。炊いたごはんは小分け冷凍で使い切りやすくなります。 |

| 🗣️ 口コミサマリ | 好評は香り・食感・時短性。懸念は味の濃さや具材のばらつき、価格と入手性で、微調整と底値把握で解決しやすいです。 |

| 🛒 コスパ購入ガイド | 店舗や時期で価格変動。底値把握と二か月消費の適量買いで賢く運用できます。 |

コメント